いよいよ大詰めの電飾です。

前回の記事はこちらからどうぞ。

DCC化させますので集電が安定するように、両軸集電化及び編成間集電化させました。良くブラス製の鉄道模型が走行している動画を見ると、室内灯がチラチラしていて残念な気持ちになりますよね。両軸集電化と編成間集電化はどちらも実施する必要は無いと思いますが、電車であれば編成間集電化だけはやっておいても良いと思います。IMONから通電カプラーが出ていますし、やりやすい環境ではあると思います。

ちなみに私はどちらもやりましたが、編成間集電化だけにしようかと思っています。両軸集電化は集電ブラシを追加設置する必要があるのですが、雑な私の作業だと、車輪にしっかり当たらない位置に集電ブラシが来てしまいショートするようなことがありました。こちらに関しては後述します。

両軸集電化

両軸集電化の記事はこちらが良くまとまっています。

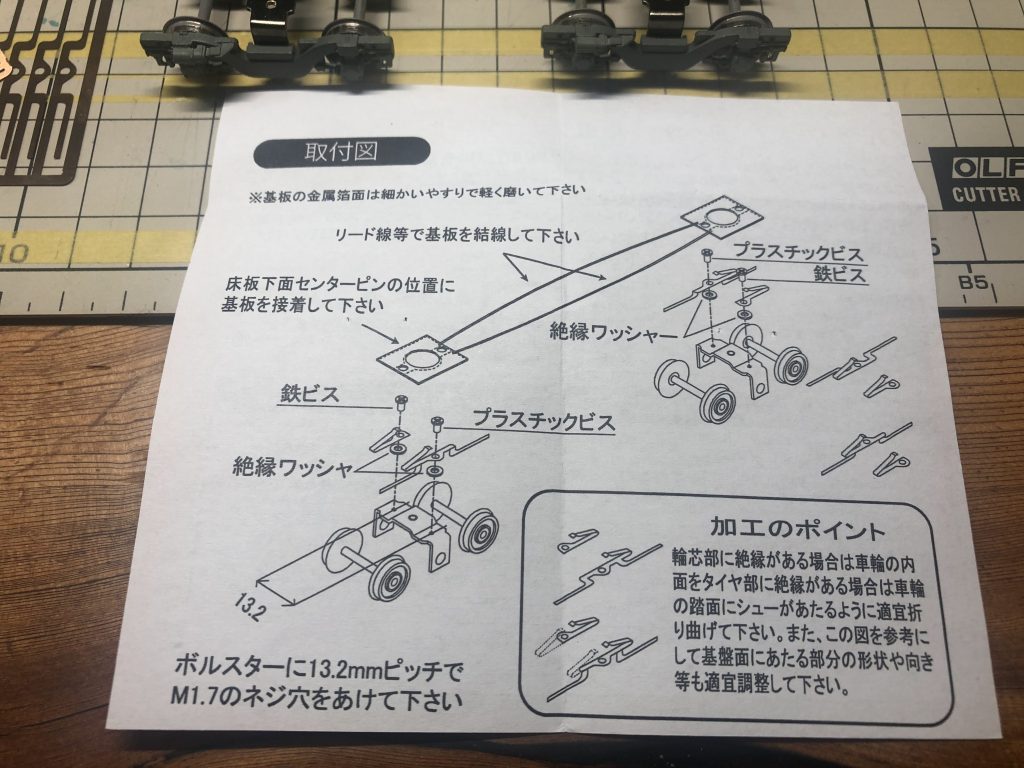

先の記事と同じようなことをするのですが、今回はエンドウの集電シューセットを利用します。

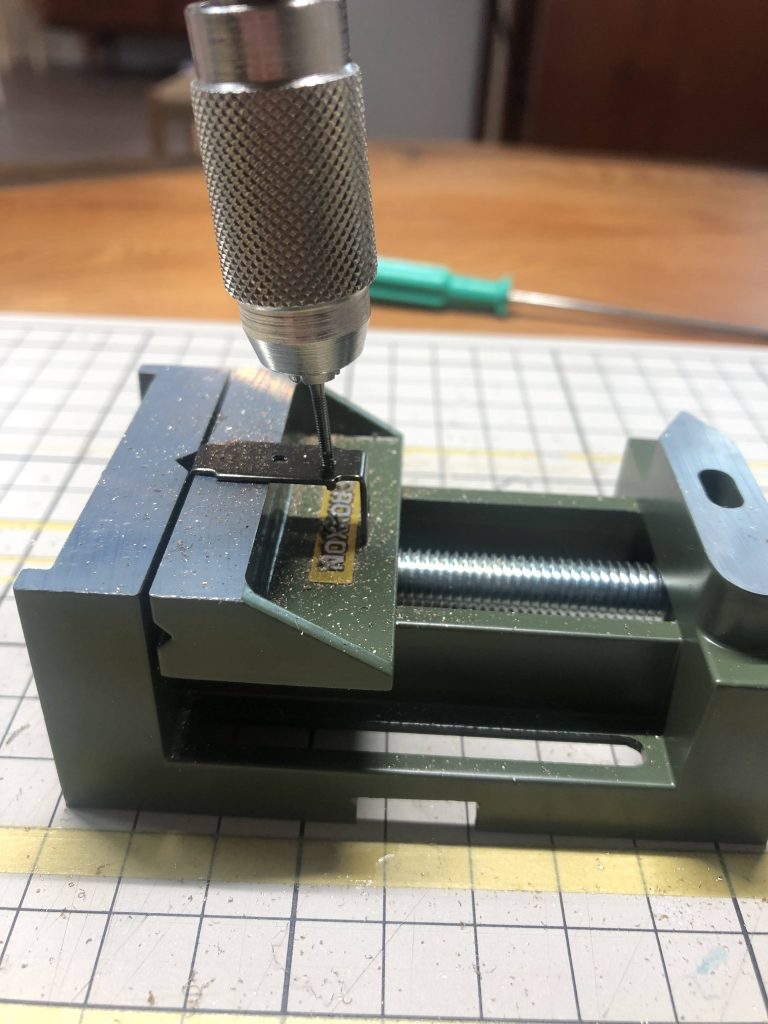

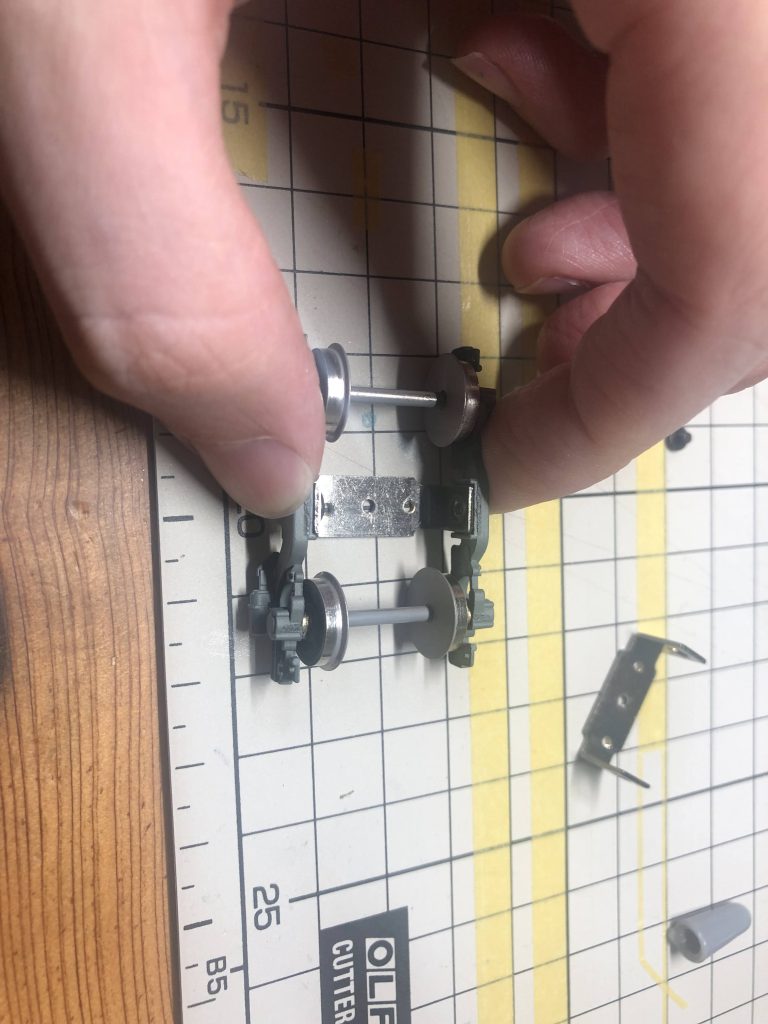

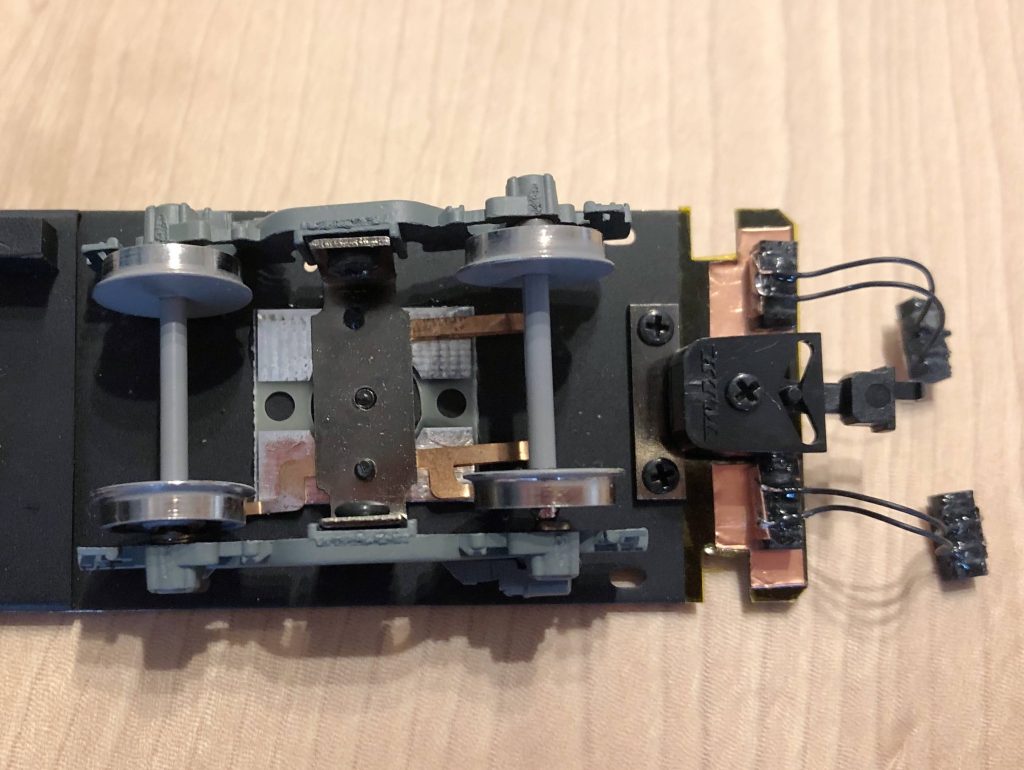

説明書通りに組み立てていきますが、カツミの台車を使用している為、枕梁(ボルスター)に穴があいていません。したがってあける必要があるのですが、雑な作業をすると集電シューが車輪と上手く当たらないので注意してください。私はそうなってしまっており、調整していますが面倒なので編成間集電だけ(IMONの通電カプラーだけ)でも良い気がします。

折角台車を分解するのでタミヤの接点グリスをつけておきます。キュルキュル音が無くなります。

完成するとこんな感じになります。

使用しているタッパーはこちら。

説明書通りに組み立てていきます。

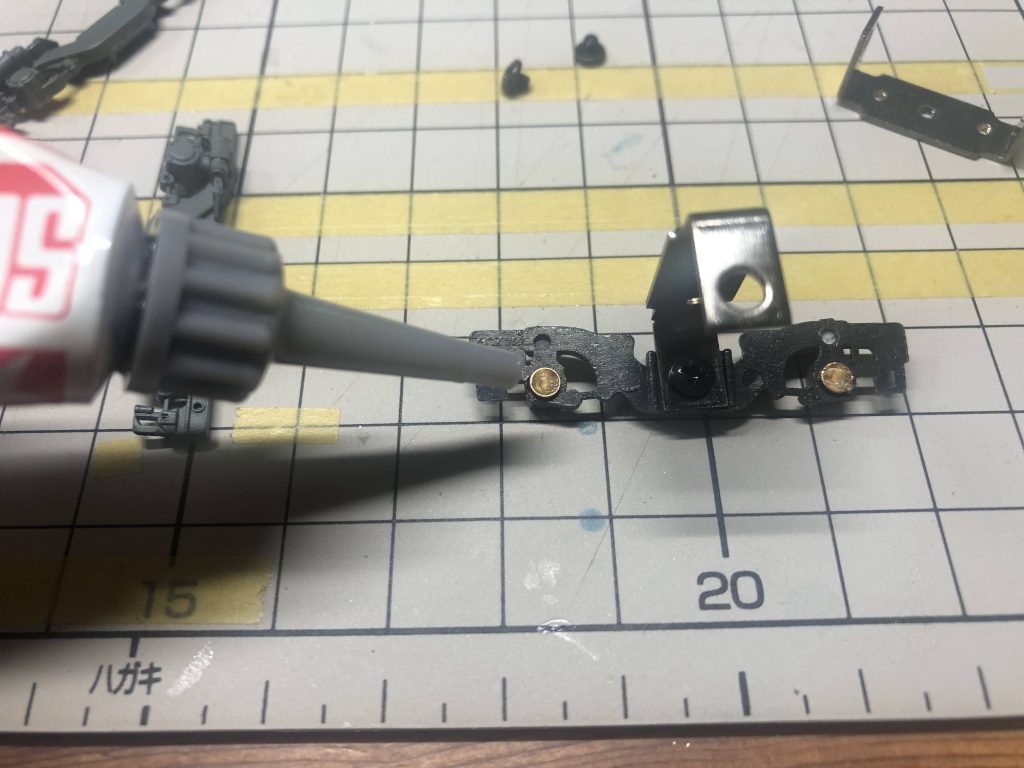

台車センターピン付近に正方形の板を貼り付けて、電線で前位と後位を結んでいきます。電線はたるまないように長さを調整して半田付けしました。

編成間集電化

編成間集電はIMONの通電カプラーを使用することが一般的だと思いますが、今回はとまれみよ販売所の通電ジャンパー線を使用しました。

ネオジウム磁石を床板に埋込む必要があるので少々手間がかかります。またネオジウム磁石の極性を間違えるとくっ付かなかったりしますので気をつけましょう。そんな私はやらかしています。

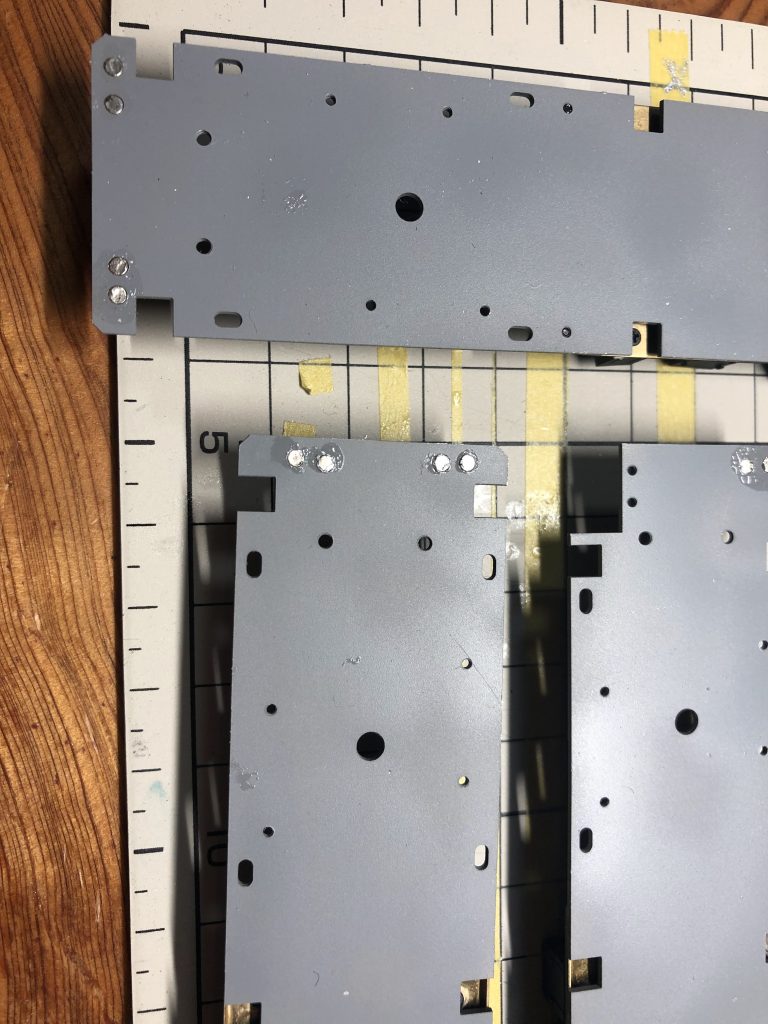

床板に穴をあけます。

ネオジウム磁石を埋め込みます。

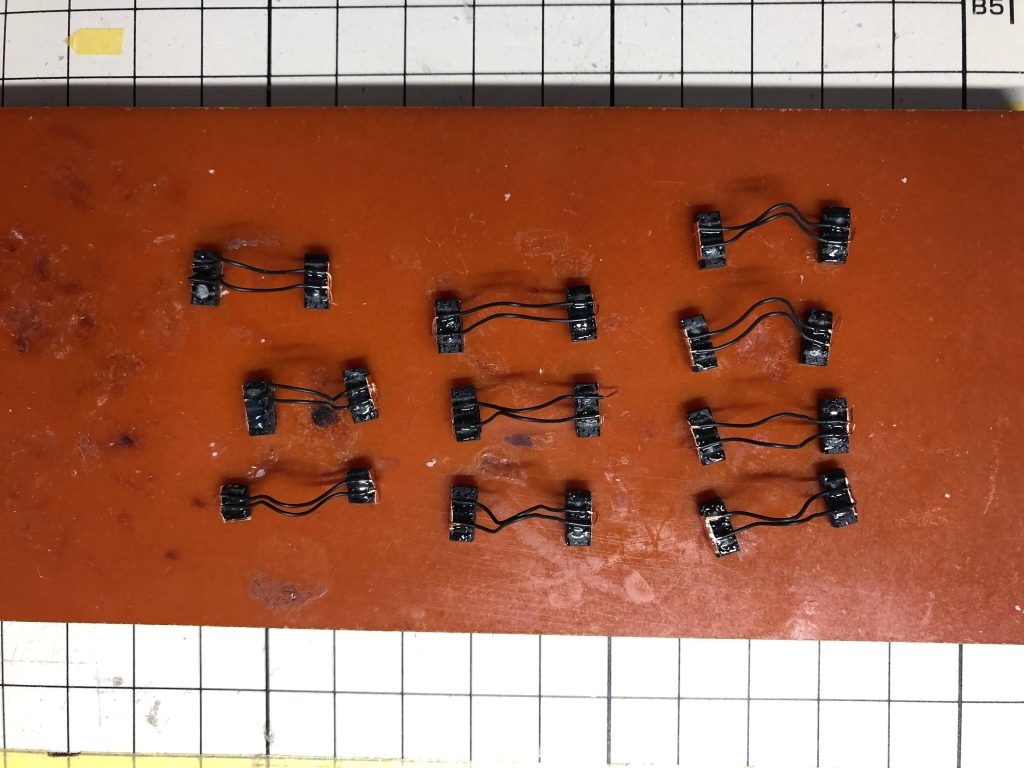

ジャンパー線を組み立てます。

ネオジウム磁石部分に銅板テープを貼り付けて完成です。

(後日談)リアルで良いのですが、走らせるときに付けないといけない手間があるので追々、IMONの通電カプラーに交換しようと思っています。

DCC化

いつも通りDCC化をしていきます。基本的には以下の記事通りです。

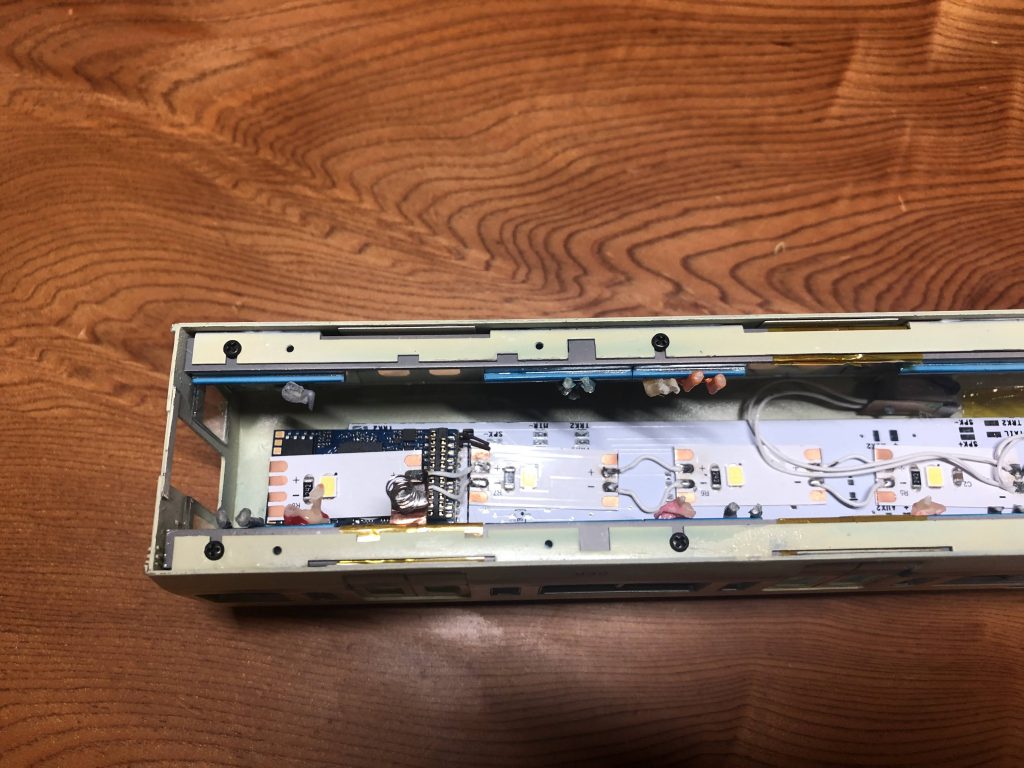

DesktopstationのExpBoard longを利用してDCC化しています。

室内灯はExpBoardのものではなく、庄龍鉄道のグランライトHO用のナチュラルホワイトを使用しています。

床下と車両を切り離せるように接触方法は工夫しました。(と、当時は思っていたのですが。ばねでの接点は熱を持ってしまうので改良しようと思っています)

コメント